Die Jakobikirche präsentiert sich

Zur Bedeutung des Denkmals St. Jakobi

Im Jahr 2002 hatte der Kirchenvorstand den Bauhistoriker Elmar Arnhold beauftragt die baugeschichtliche Bedeutung des Denkmals St. Jakobi zu erörtern. Infolge dessen beteiligte sich die Kirchengemeinde am Tag des offenen Denkmals im September des selben Jahres. Hierzu schreibt Herr Arnhold im Gemeindebrief:

Die Denkmallandschaft der Stadt Braunschweig wird von den großen mittelalterlichen Kirchenbauten in der Innenstadt bestimmt. Die Stiftskirche St. Blasius ("Dom"), St. Martini, St. Andreas und St. Katharinen bilden in dem durch Kriegszerstörungen und Wiederaufau stark überformten historischen Stadtkern entscheidende Identifikationspunkte.

Die Baudenkmäler in den Stadterweiterungsgebieten des späten 19. / frühen 20. Jahrhunderts sind dagegen weit weniger stark im Bewusstsein der Braunschweiger und der Besucher der Stadt eingeprägt. Allgemeinerer Aufmerksamkeit erfreuen sich hier eigentlich nur die zum Teil qualitätvollen Wohngebiete der Gründerzeit im sogenannten östlichen Ringgebiet; dieses Stadtquartier ist als beliebter Wohnstandort bekannt.

Die Stadtgebiete unmittelbar im Westen des westlichen Umflutgrabens der Oker zeigen im Gegensatz zu den regelmäßig angelegten Straßenzügen im östl. Ringgebiet einen eher unregelmäßig gewachsenen Charakter mit weniger homogener Bebauung.

Eine der alten Wegeverbindungen im westl. Ringgebiet ist die Goslarsche Straße, deren Verlauf mit dem markanten Knick im Bereich der Jakobikirche bereits in Plänen des 18. Jahrhunderts verzeichnet ist.

Im Zuge der Aufsiedelung des Stadtgebietes um die Goslarsche Straße ist in den Jahren 1909 bis 1911 nach einem Architektenwettbewerb die Jakobikirche errichtet worden. Zur Ausführung kam der Entwurf der Berliner Architekten J. Kraaz und H. Fleck. Dieser Entwurf zeichnet sich durch eine geschickte Einfügung des Kirchenensembles in die städtebauliche Situation am vor genannten Knick der Goslarschen Straße aus.

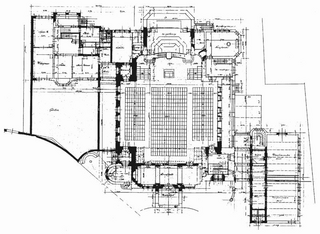

Die Gebäudegruppe besteht aus dem Kirchenbau und den direkt angebundenen Baulichkeiten für das Pfarrhaus und die Gemeindeverwaltung. Der Grundriss des Bauensembles schafft eine Platzartige Situation, da die einzelnen Gebäudeteile in lockerer Staffelung angeordnet sind, wobei dem Kirchenbau selbstverständlich die dominante Stellung zugewiesen ist und dieser zudem mit einem Turmbau ausgestattet ist.

Der Kirchengrundriss stellt sich als Zentralbau dar, der durch den Kircheneingang mit Vorhalle im Osten und dem Kanzelaltar und der Orgel im Westen jedoch eindeutig ausgerichtet ist. Der ungemein weiträumig erscheindende Kirchenraum ist mit einer Flachkuppel überwölbt und an drei Seiten mit Emporen umgeben.

Die Formensprache der Architektur orientiert sich an einem schlicht gehaltenen Barock und zeigt den Übergang vom späten Historismus zu einer auch als Reformstil bezeichneten Periode des Übergangs, der letztlich zu den Wurzeln der modernen Architektur führte. In dieser Hinsicht ist nochmals die Grundrissdisposition zu nennen: Statt einer Gesamtsymmetrie, die dem Kirchenbau eine absolut hierarchische Stellung zuweist und auf Monumentalität anzielt, wie sie bei zahlreichen öffentlichen Gebäuden der Gründerjahre zu beobachten ist, zeigt das Ensemble von St. Jakobi eine den funktionalen Anforderungen und der städtebaulichen Situation Rechnung tragende freiere Anordnung der Gebäudeteile. Unverkennbar sind auch Einflüsse des Jugendstils zu beobachten.

Innerhalb Braunschweigs stellt St. Jakobi nicht nur auf dem Gebiet des Sakralbaus ein wichtiges Baudenkmal dar. Bauwerke aus den für die Architekturentwicklung so interessanten Zeit um 1910 von dieser Qualität sind innerhalb der Stadt verhältnismäßig selten anzutreffen; als Kirchenbau ist St. Jakobi hier auch in der Region als Unikat anzusprechen. Daher ist die Präsentation der Kirche im Rahmen des "Tages des offenen Denkmals" eine gute Gelegenheit, ein weniger bekanntes, aber deshalb nicht weniger bedeutenderes Baudenkmal der breiteten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.