Einweihung

Die Einweihung der Jakobikirche am 17. April 1911

Am zweiten Ostertag des Jahres 1911 fand die ursprünglich bereits für den 1. Advent des Vorjahres geplante Weihe der Jakobikirche statt. Wie bereits zum Anlaß der Grundsteinlegung wurden Einladungen zum Weihegottesdienst und zu den anschließenden Feierlichkeiten an bedeutende Persönlichkeiten, einschlißlich des Herzogspaares, gesandt.

Das Regentenpaar nahm an den Feierlichkeiten teil und übergab das seinerseits gestiftete silberne Altargerät. Die eigentliche Weihe nahm der Generalsuperintendent Degering vor, der den vom Herzog – Regenten empfangenen Kirchenschlüssel schließlich an Pastor Beck weitergab. Degering betonte in seiner Weiheansprache, der Tag sei ein großer Festtag für die Gemeinde, die nun endlich ihr eigenes Gotteshaus besitze, und auch für die westliche Vorstadt. Der Bau sei ohne Unfall vollendet worden und reihe sich nun mit seinen neuen Formen würdig der Reihe der alten Gotteshäuser Braunschweigs an. Schließlich ging er auf den am Eingangsvorbau angebrachten Segensspruch „Friede sei mit Euch“ ein.

Der selbstverständlich anwesende Architekt Kraaz hatte bereits einige Tage zuvor als Auszeichnung für seine Arbeit durch den Regenten das „Ritterkreuz 2. Klasse“ verliehen bekommen und seinerseits die Kanzel gestiftet.

Vor dem Gemeindehaus wurden zwei Linden gepflanzt. Am Nachmittag fand ein Festgottesdienst für die Jugend statt. Ihren Abschluß fanden die Feierlichkeiten am darauffolgenden Dienstagabend mit einem Gemeindeabend im Saal der Gaststätte Wilhelmsgarten (ehemals zwischen Wilhelmstraße und Bohlweg gelegen, kriegszerstört).

Die Kirchenweihe fand in der heimischen Presse ein breites Echo. Zahlreiche Zeitungsartikel berichteten über den Verlauf der Feierlichkeiten und brachten z.T. ausführliche Beschreibungen des Kirchenensembles. Alle Beschreibungen betonten, es handle sich um ein zeitgemäßes, modernes Bauwerk, das ganz auf die Bedürfnisse des protestantischen Gottesdienstes zugeschnitten sei. Immer wieder wurde der Kirchenbau als „Wendepunkt in der evangelischen Kirchenbaugeschichte Norddeutschlands“ bezeichnet. Die „Neuesten Nachrichten“ beschrieben am 15. April im Vorgriff auf die Einweihung den Kirchenbau:

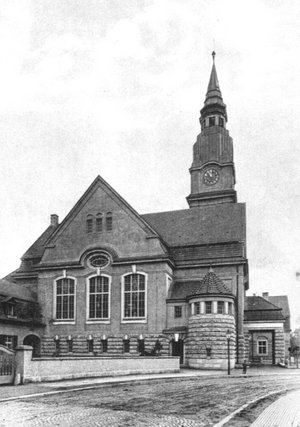

„Beschäftigen wir uns nun mit dem Bau der Kirche selbst. Die Jakobikirche, deren Längsachse parallel zu der von Osten nach Westen ziehenden Chemnitzstraße läuft (die Verlängerung der Chemnitzstraße nördlich der Jakobikirche ist letztlich nicht ausgeführt worden), verbindet sich mit den Nebenbauten zu einer zusammenhängenden Gruppe, ohne aber den einzelnen Gliedern den Eigenwert zu nehmen. An der Nordecke ragt in einer Höhe von ungefähr 60 Metern der Turm empor, der durch den wuchtigen Überbau der Vorfahrt am Hauptportal noch mehr in den Mittelpunkt hineingedrängt erscheint. An ihn lehnt sich im Norden das vorspringende Gemeindehaus , während die Kirche auf der Südseite das in lauschigem Winkel zurückliegende Pfarrhaus in ihren Schutz nimmt. Alle drei Gebäude treten an die Goslarschestraße mit einer stufenartig geteilten Linie heran. Alle drei Gebäude sind in Ziegelmauerwerk mit rauh geputzten Flächen aufgeführt. Die Kirche und das Gemeindehaus haben einen Sockel aus Werkstein erhalten. Für den Turm sind bis zu 12 Meter hoch aus demselben Material Boponquader verwandt, deren Schichtung sich an der Nord- und an der Südseite der Kirche fortsetzt und eine Höhe von 4 Metern erreicht. Als Stil ist der süddeutsche Barock gewählt. Freundlich und bescheiden schmiegt sich der Kirche das Pfarrhaus an; es wird mit ihr durch eine offene Vorhalle verbunden, die in einen Warteraum führt. Zu der Geschlossenheit der Gesamtanlage trägt ebenso das Gemeindehaus bei, das sich auf der Nordseite dem Turm durch eine offene Vorhalle anfügt. Es enthält im Erdgeschoß zwei Konfirmandenzimmer, die sich zu einem Saale vereinigen lassen. Im Obergeschoß befindet sich die Wohnung des Kirchenvogts. Durch den Gruppenbau stellt sich das Gemeindehaus auch äußerlich als eine gliedliche Ergänzung des gottesdienstlichen Raumes dar. Der Turm hält beide zusammen. Er dient als Emporenaufgang und ist auf allen vier Seiten mit einem Balkon geschmückt, den man durch die Glockenstube erreicht. Das Geläut besteht aus drei Glocken mittlerer Kippe und wiegt 60 Zentner. Es ist auf den Dreiklang Des-F-As gestimmt, damit es dem Geläut der nahen katholischen St. Josephskirche sich vermischte und sich doch von ihm unterschied. ... Über dem Glockenstuhl befindet sich die Uhr. Die 3 Meter hohen Ziffernblätter sind aus Kupfer getrieben. Ein kupferner Helm krönt den Turm. Auf der Südostecke nimmt sich ein kleiner gedrungener Treppenturm so sicher in seiner eigen Kraft aus. Zwischen beiden Türmen ragt am Hauptportal der Überbau der Vorfahrt heraus. Er ruht auf zwei wuchtigen Säulen und trägt die Inschrift: Meinen Frieden gebe ich Euch. Joh. 14, 27. Das Kirchengebäude ist über einem Rechteck errichtet. Durch die Haupttür im Osten tritt man zunächst in die Brauthalle ein, die durch Wandsprüche an ihren näheren Zweck mahnt. Dann tritt man in den Innenraum. Frei und kühn erhebt sich über einem quadratischen Grundriß bis zur Scheitelhöhe von 17,50 Metern eine Zentralkuppel, die wegen ihres elliptischen Abschlusses als ein böhmisches Kappengewölbe zu bezeichnen ist. Die Kuppel wird durch Seitenbogen von je 15 Metern Spannweite gestützt, durch deren Schnittpunkte ein Kreis von 21,20 Metern Durchmesser läuft. Der Kämpfer setzt 8,50 Meter über dem Fußboden ein. Die Kappe ist 9 Meter hoch. Die ganze Innenarchitektur entspricht der Forderung des Preisausschreibens: „Die Kirche soll eine echte evangelische Gemeindekirche sein, die hell und freundlich, einfach und doch schön und festlich gestaltet ist und in einer geschlossenen Anlage die Einheit der zur gemeinsamen Feier des Gottesdienstes versammelten Gemeinde zum Ausdruck bringt.“ Der Altar ist mit grauem, gelbem und rotem Marmor umkleidet. Es sind nur zwei Gänge vorhanden. Der Kanzel ist eine axiale Stellung hinter dem Altar angewiesen. Sämtliche Gänge und der Altarplatz sind mit Solnhofener Platten belegt. Im unteren Geschoß sind 642 Sitzplätze geschaffen, auf den eingebauten Emporen 308. Von allen Plätzen aus ist der Pastor zu sehen. Mit besonderer Sorgfalt hat man die Kuppel behandelt. Die Orgel besteht aus 2 Manualen und 1 Pedal mit zusammen 32 Registern. Aus akustischen Gründen hat man die Orgel so tief als möglich gestellt. Auf dem Orgelchor kann ein Sängerchor von 110 Personen untergebracht werden. Der Taufstein hat in einer besonderen, nach dem Altarplatz sich öffnenden Taufkapelle Aufstellung gefunden. Sie läßt sich von außen durch einen Arkadengang erreichen. Wie sie, so erscheint auch die an die Südwestecke des Altars verlegte Sakristei als ein natürlicher Bestandteil des Grundrisses.

Aber neben dem Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit war für die Inneneinrichtung auch der der Schönheit maßgebend. Um die Raumwirkung noch zu verstärken, mußte sich die Malerei der Architektur unterordnen. Alle Ornamente sind daher zurückgedämpft. Der Prospekt der Orgel ist fünffach geteilt. Die beiden Seitenflügel wachsen in die Wandmalerei hinein. Für die sechs großen Fenster ist Antikglas gewählt. Sie werden untereinander und mit den kleineren Fenstern durch Glasmalereien verbunden. In den sechs großen Fenstern erscheinen wappenartige Verzierungen. In dem mittleren Fenster auf der Nord- und Südseite sieht man ein Kreuz, in den Außenfenstern Fackeln und Lilie. Auch der Pelikan ist zu beobachten. Am eindringlichsten ist die Wirkung, die von dem Christuskopf in dem Ovalfenster der Chornische ausgeht. Im Rundfenster zeigt sich der barmherzige Samariter. Zentralheizung sorgt für angenehme, gleichmäßige Wärme. Die elektrische Beleuchtung erfüllt alle Ansprüche. Von der Zentralkuppel hängt eine mächtige Krone aus Bronze mit über 100 Birnen. Die Krone wiegt 13 Zentner. Im Erdgeschoß erleuchten dekorativ sehr wirksame Kerzenbuketts die Kuppeln. So bietet auch die Beleuchtung überall genügende Helligkeit im Gotteshaus.“

Eine Sitzung der Kirchenbaudeputation am 8. November 1911 befaßte sich mit der Schlußrechnung über die Baukosten der Jakobikirche. Die veranschlagten reinen Baukosten von 350.000.- Mark waren um 21.648,61 Mark überschritten worden. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens beliefen sich auf 403.349,65 Mark, da die hier eingerechneten Beträge für das Architektenhonorar (20.000,- Mark), der Bezahlung der örtlichen Bauleitung sowie der Kosten für die Freiraumgestaltung nicht Bestandteil des Voranschlags waren. Die Gesamtsumme wurde vom Stadtmagistrat bewilligt.

In der Sitzung wurden auch Mängel in der Akustik des Kirchenraums angesprochen. Die Worte des Predigers seien durch Nachhall teilweise schwer verständlich. Man ging jedoch davon aus, daß dieser „Übelstand“ nach dem endgültigen Austrocknen des Mauerwerks von selbst nachlassen würde und verwarf etwaige Maßnahmen, um die Akustik zu verbessern.

Die Jakobikirche blieb bis zum zweiten Weltkrieg ohne größere Veränderungen. Nach dem ersten Weltkrieg errichtete man an der Ostwand des Kirchenschiffs, im Bereich unter der Empore zwischen den beiden Eingängen aus der Vorhalle, eine Gedenkstätte für die Gefallenen dieses Krieges. Dieses Ehrenmal ist in klassizistischer Formensprache ausgeführt und verzeichnet die Namen der aus der Gemeinde stammenden Kriegsopfer.

In den Jahren 1934/35 wurde an der Nordwestecke des Kirchengrundstücks ein zweites Pfarrhaus errichtet. Das Gebäude zeigt sich als schlichtes zweigeschossiges Wohnhaus mit Walmdach.

Im zweiten Weltkrieg wurde während eines Bombenangriffs das (alte) Pfarrhaus getroffen und brannte aus. Das zum ursprünglichen Ensemble der Jakobikirche gehörende Pfarrhaus ist bald nach Kriegsende in leicht veränderter Form wieder aufgebaut worden.

Im Zuge einer Sanierungsmaßnahme um 1960 ist das Innere der Kirche, auch im Sinne der damaligen Zeit, „purifiziert“ worden. Ausstattungsstücke wie die zum ursprünglichen Bestand gehörenden Leuchter wurden entfernt; auch die zum Kernbaubestand gehörende Ausmalung ist beseitigt bzw. übertüncht worden. Die aus der Bauzeit stammende Bemalung hatte bereits unter Feuchteschäden gelitten (auf historischen Fotografien sichtbar). Seitdem zeigt sich der Kirchenraum mit seiner in Grautönen gehaltenen Farbgestaltung in etwas nüchternerer Form.