Gestaltung

Die Gestaltung des Außenbaus

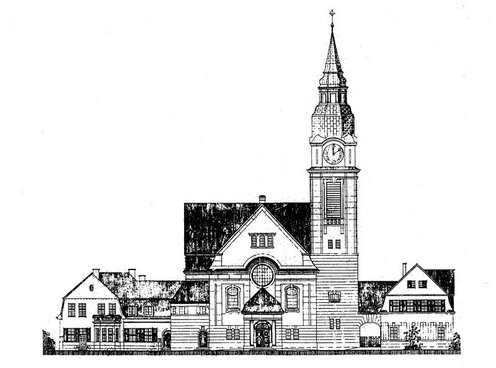

Die Gebäudegruppe der St. Jakobikirche ist in allen Bauteilen auch an den Fassaden sorgfältig durchgestaltet. Die städtebauliche Disposition mit der Ausrichtung der Hauptansicht zur Goslarschen Straße und der Nordfassade zur geplanten Verlängerung der Chemnitzstraße verlangte entsprechende Fassadenentwürfe, da ein großer Teil des Gebäudeensembles direkt in den öffentlichen Raum hineinwirken sollte. Die Gebäude sollten keine „Rückseiten“ aufweisen, auch die Choransicht der Kirche und die Gartenseite des Pfarrhauses sind auf die Gesamtsituation abgestimmt gestaltet worden.

Die Jakobikirche ist in einer Formensprache realisiert worden, die im Zusammenhang des Historismus noch dem Neobarock zugeschrieben werden kann. Der Neobarock bezieht sich im Sinne der Orientierung an historischen Bauformen auf die Barockarchitektur, die zeitlich um 1600 bis um 1750 eingeordnet wird. Die Jakobikirche zeigt aber keinen überladenen Neobarock, wie er in der Spätphase des eigentlichen Historismus um 1900 üblich war (Beispiel: Berliner Dom am Lustgarten), sondern einen völlig neuen Ansatz in der Rezeption einer tradierten Bauepoche. Unverkennbar lassen die Gebäude auch eine Entwurfshaltung erkennen, die sich an dem zeitlich nach dem Barock einzuordnenden frühen Klassizismus der Jahre um 1800 anlehnt. Die wohlproportionierte, gediegene Schlichtheit der Architektur dieser Epoche war um 1910 bei der Suche nach neuen Leitbildern in der Baukunst besonders im Blickfeld.

Die Jakobikirche sowie Pfarr- und Gemeindehaus sind konstruktiv als Backstein – Massivbauten errichtet. Während die beiden Nebengebäude über der Sockelzone weitgehend als Putzbauten ausgeführt sind, besitzt der Kirchenbau in den Hauptansichtsseiten nach Süden und Osten im Bereich des Erdgeschosses ein vorgeblendetes Quadermauerwerk. Dieses Quadermauerwerk aus Naturstein zeigt stark aufgerauhte Oberflächen sowie einen angedeuteten tiefen Fugenschnitt und wirkt damit ungemein robust; die Bezeichnung „Rustikaquader“ kommt hier nicht von ungefähr. Diese Wandgestaltung erstreckt sich am Turm bis an das erste Horizontalgesims, also bis über die Traufhöhe des Kirchenschiffs. Am Kirchenbau umfaßt das Rustikamauerwerk den Bereich, der im Innern die Brauthalle und den Bereich unterhalb der Emporen umfaßt. Die Quaderung zieht sich auch um den im Halbrund endenden Treppenvorbau an der Südseite und über die Turmfront hinweg an den Anschluß des Gemeindehauses mit Bogenportal.

Die mittig vor der Ostfassade der Kirche angeordnete Vorfahrt ist an den Ecken mit ebenfalls gequaderten Pfeilern ausgestattet; in der östlichen Stirnfront der Vorfahrt sind neben den Pfeilern zusätzlich Säulen eingestellt. Der eingeschossige Vorbau schließt wie die Kreuzarme des Kirchenschiffs mit einem geknickten Dach (Mansardendach) ab, der First liegt genau am unteren Ansatz des Rundfensters in der Ostfassade. Das Kirchenportal in die Brauthalle ist mit einem Korbbogen (gedrückter Bogen) überdeckt und von profilierten Gewänden eingefaßt. Über dem Portal befindet sich ein Reliefportrait Luthers. Über dem südlichen Nebeneingang in die Kirche zu Seiten des Treppenvorbaus ist ein Relief mit dem Portrait Melanchthons angebracht. Das „rustizierte“ Erdgeschoß besitzt relativ kleinformatige, rechteckige Fensteröffnungen mit betonten Schlußsteinen, die die Brauthalle und die Bereiche unter den Emporen belichten.

Über dem gequaderten Erdgeschoß erhebt sich mit deutlich größerer Höhe das Obergeschoß mit den Giebelfronten der Kreuzarme. Das Obergeschoß und die Giebel sind als geputzte Flächen gestaltet; lediglich Fenstereinfassungen und Gesimse bestehen aus Werkstein. Die geputzten Wandflächen sind durch eine feine Schichtung gestaltet: An den Ecken und zwischen den Fensterachsen sind flache senkrechte Wandstreifen angeordnet, die auf dem Quadermauerwerk des Erdgeschosses fußen und unter dem Dachgesims zusammengebunden sind. An den Ecken sind diese Wandstreifen, die als Lisenen bezeichnet werden, doppelt ausgebildet. Im Nord- bzw. Südgiebel sind zwischen den Lisenen jeweils drei große Fensteröffnungen eingefügt, die den Großteil der natürlichen Belichtung des Kirchenraums gewährleisten. Diese Fenster und auch die beiden entsprechenden Öffnungen in den Seitenachsen der Ostfassade sind mit sog. Stichbögen überdeckt; die Natursteinrahmungen zeigen in den Bögen Schlußsteine. Über dem Obergeschoß deutet ein Kranzgesims den Dachansatz an und läuft in gleicher Höhe auch über die Giebel der Kreuzarme. Die beiden Ovalfenster in Nord- und Südgiebel sowie das Rundfenster in der Ostfassade liegen den Gesimsstreifen scheinbar im Wege. Daher sind die Gesimse um die Fensteröffnungen herum nach oben hin verkröpft. Oval- und Rundfenster befinden sich im Kircheninnern bereits in der Gewölbezone. Die Giebelfelder sind schlicht verputzt und zeichnen die Konturen des gebrochenen Kirchendachs nach. Die Dachränder (Ortgänge) sind durch ein einfaches Profil betont. Die drei Giebel der Kreuzarme besitzen jeweils drei verbundene Fensteröffnungen zum Dachraum.

Der im Halbrund endende Treppenvorbau an der Kirchen – Südseite mit seinem ebenfalls gequaderten Erdgeschoß ist im Obergeschoß durch eine bandartig gereihte Befensterung betont. Über dem Vorbau befindet sich ein entsprechend abgerundetes Walmdach.

Der ca. 60 m hohe Kirchturm ist an der Nordseite der Fassade asymmetrisch plaziert. Der schlank erscheinende Turm zeigt drei Geschosse sowie eine geschwungene Kupferhaube. Das untere Geschoß mit der Quaderung erhebt sich bis in die Höhenlage der Knicklinie des Kirchendachs und überragt somit die beiden Geschosse des eigentlichen Kirchenbaus.

Das untere Turmgeschoß ist mit kleinformatigen Fensteröffnungen belichtet. Darüber erhebt sich ein gleich hohes Stockwerk, das über der Firstlinie des Kirchendachs mit einem Gesims abgeschlossen wird. Dieses „1. Obergeschoß“ des Turms birgt die Glockenstube und ist wie das Obergeschoß am Kirchenschiff mit einer Putzgliederung gestaltet. Die Turmecken sind hier wieder mit senkrechten Wandstreifen (Lisenen) betont. Hohe Fensteröffnungen, die bis unter das Kranzgesims reichen, dienen als Schallöffnungen für das Geläut. Diese Turmfenster sind mit rechteckigen Werksteingewänden eingefaßt und an allen vier Seiten mit vorschwingenden Balkonen ausgestattet. Die Lamellentüren lassen sich auf ganzer Höhe öffnen, sodaß die Balkone als Austritte nutzbar sind.

Über dem umlaufenden Gesims erhebt sich ein niedriges Uhrengeschoß mit Zifferblättern an allen vier Seiten. Das Gesims über dem Uhrengeschoß ist über den Zifferblättern wieder nach oben hin verkröpft ausgebildet. Seitlich der Zifferblätter sind die Turmkanten von schmalen doppelten Lisenen eingefaßt.

Der Turmhelm ist als zweiteilige achteckige Kupferhaube mit einer sogenannten Laterne ausgebildet. Im unteren Bereich der Helmkonstruktion wird der quadratische Turmgrundriß über kleine geschwungene Zwickeldächer in das Achteck übergeleitet. Die Laterne öffnet sich als Ausguck mit acht Öffnungen. Darüber erhebt sich über einem Gesims und einem glockenförmig geschwungenen Dachbereich die Helmspitze mit Knauf und Wetterfahne.

Für die Gesamtansicht der Kirchenfassade ist bemerkenswert, daß die Geschosse (Erdgeschoß mit Rustikamauerwerk, Hauptgeschoß und Giebel- bzw. Dachbereich) am Ostgiebel sowie am Turm in etwa gleiche Höhenverhältnisse eingeteilt sind. Daher erstreckt sich die Quaderung am Turm seiner Höhe entsprechend weiter nach oben.

Das Gemeindehaus ist als rechteckiger Baukörper durch einen Zwischenbau an den Kirchturm angebunden und als schlichter Putzbau gestaltet; die Fensteröffnungen im Erdgeschoß sind mit Natursteinrahmungen versehen. Das eingeschossige Gebäude besitzt ein Mansardendach; die nördliche Dachseite ist durch ein mittig angeordnetes Zwerchhaus (große Dachgaube) betont. Die östliche Giebelfront und die Nordfassade des Gemeindehauses sind jeweils in sich symmetrisch ausgebildet. Der Ostgiebel besitzt im Erdgeschoß insgesamt vier paarweise an die Ecken gerückte Rechteckfenster. Die Anordnung dieser Fenster ergibt sich aus der Befensterung der beiden Toilettenräume am Ostende des Flures im Gemeindehaus – aus Gründen der Symmetrie erhielt der Gemeindesaal in der Giebelfront zwei entsprechende Fensteröffnungen. Im Ober- bzw. Dachgeschoß (Mansarde) des Giebels sind vier Fenster gleichmäßig gereiht und mit schlicht ornamentierten Läden ausgestattet (Läden nur teilweise erhalten). Im Giebeldreieck belichten zwei weitere Fenster den Bodenraum. Die Nordfassade umfaßt im Erdgeschoß sechs Fensterachsen. Die Gruppierung der Fenster in zwei Dreiergruppen deutet die innere Einteilung mit den beiden (zusammenschaltbaren) ehemaligen Konfirmandensälen an. Über den mit Werksteinrahmen eingefaßten Fenstern sind feine rundbogige Rücklagen in der Putzoberfläche angeordnet. Der ebenfalls mit Mansardendach ausgebildete Zwerchgiebel besitzt drei Fenster mit Läden. Die Westfassade des Gemeindehauses ist mit abgewalmtem Masnsarddach ausgebildet. Die Fassade ist mit dem erkerartig vorspringenden Treppenhaus in der südlichen Giebelhälfte asymmetrisch gestaltet. Im Erdgeschoß besitzt der Gemeindesaal hier lediglich ein Fenster. In der Mansarde sind zwei Zwerchhäuschen (Stehgauben) angeordnet.

Die Westfassade des Gemeindehauses schließt mit dem Verbindungsbau zum Kirchturm in gleicher Flucht an den Laubengang nördlich des Kirchenschiffs an. Dieser Laubengang verbindet den Zwischenbau am Gemeindehaus mit der Taufkapelle und ist nach außen hin durch drei weite Bogenstellungen betont. Diese korbbogigen Öffnungen sind nicht bodentief, sondern besitzen gemauerte Brüstungen und sind verglast. Der ursprüngliche Wettbewerbsentwurf hatte eine offene Bogenstellung vorgesehen. Der Laubengang schließt mit einem flachen Dach an den nördlichen Kreuzarm des Kirchenbaus unterhalb der hohen Obergeschoßfenster an. Die Vielgestaltigkeit der Nordwestansicht auf die Gebäudegruppe wird durch die mit abgeschrägten Ecken vorspringende Taufkapelle an der Nordseite des Kirchenchors belebt; die Ecken sind mit Rundfenstern ausgestattet.

Das Pfarrhaus wirkt in der zurückgesetzten Stellung mit seinem Vorgarten weniger in die Gesamtansicht der Gebäudegruppe von St. Jakobi. Auf Grund der Kriegsbeschädigung zeigt sich dieser Gebäudeteil im heutigen Bestand in überformtem Zustand. Das Haus schließt über einen Zwischenbau an Westkreuzarm und Chor der Kirche an. Das Pfarrhaus ist wie das Gemeindehaus als eingeschossiger Baukörper mit Mansardendach ausgebildet. Das in Ost – West – Richtung orientierte Mansardendach überspannt jedoch nur den südlichen Hausbereich; das nördliche Drittel des Pfarrhauses besitzt ein gemeinsames Querdach mit dem Verbindungsbau zur Kirche. Pfarrhaus und Zwischenbau sind somit insbesondere in der Westansicht nicht eindeutig zu trennen. Der Zwischenbau öffnet sich östlich mit einer rundbogigen Eingangsloggia zur Zuwegung auf den Vorplatz. Die Bogenöffnung steht in einer Flucht mit der Ostfassade des Pfarrhauses; die Flucht wird in der nördlichen Giebelhälfte im Erdgeschoß durch einen dreiseitig vorspringenden Erker mit Balkon belebt. Die Erdgeschoßfenster waren mit Ausnahme des Erkers ursprünglich mit Klappläden versehen. Der Ostgiebel zeigte in der Mansarde vier paarweise angeordnete Fenster und im Giebeldreieck ein aufrecht stehendes Ovalfenster. Die Mansarden sind nach Osten sowie nach Süden mit jeweils zwei Zwerchhäuschen ausgestattet. Das Pfarrhaus zeigt sich an der südlichen Grundstücksgrenze im Erdgeschoß fensterlos.