Grundriss

Der Grundriss der St. Jakobikirche

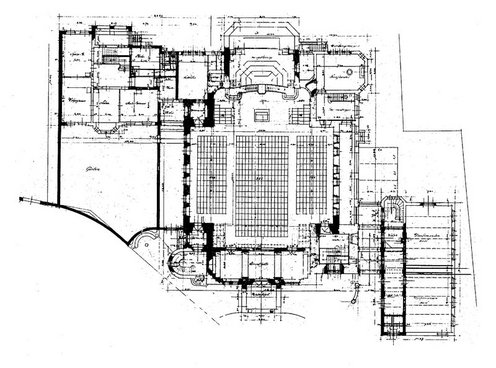

In der bereits geschilderten städtebaulichen Anordnung von Kirche, Pfarr- und Gemeindehaus kommt dem Kirchengebäude erwartungsgemäß die dominante Rolle zu (Abb. 24) . Innerhalb der Grundrissdisposition der Gesamtanlage fällt die zentrale Lage und die Größe des Kirchenraums ins Auge. Der Kirchenraum zeigt die Form eines kreuzförmigen Zentralraums. Als Zentralbauten bezeichnet man Gebäude, die in ihrer Ausrichtung in Längs- sowie in Querrichtung symmetrisch auf einen Mittelpunkt bezogen sind. Dieser Mittelpunkt wird in St. Jakobi durch die weitgespannte Kuppel über dem inneren Quadrat des Kirchenraums bestimmt. Das Quadrat von 15 Metern Seitenlänge ist an allen vier Seiten durch entsprechend breite Anräume (Kreuzarme) erweitert, somit ergibt sich die Grundrissform eines Kreuzes. Die Kreuzarme sind mit weitgespannten, gedrückten Bogenstellungen (Korbbögen) überdeckt.

Kreuzförmige Grundrisse sind ein sehr altes Motiv im Kirchenbau und seit den ersten frühchristlichen Kirchen in Rom immer wieder zu beobachten. Der Grundriss stellt ein wesentliches Symbol der christlichen Kirchen dar.

Der Zentralraum von St. Jakobi ist im Osten durch den Eingang und der Vorhalle, im Westen durch dem Chorraum mit Altar, Kanzel und Orgelbühne erweitert und besitzt somit eine eindeutige Längsachse.

Die Anlage des Kirchenbaus mit seinen achsial angeordneten Erweiterungen durch Eingangsbereich und Chorraum ist von außen nicht auf den ersten Blick zu erkennen, da der kreuzförmige Zentralraum durch die direkt angefügten Gebäude des Pfarr- und Gemeindehauses sowie durch den im Zwickelbereich zwischen Nordquerarm und Ostfassade asymmetrisch angeordneten Turm „eingebaut“ ist.

Der Haupteingang in die Kirche wird durch eine überdachte Vorfahrt betont, die über vorgelagerten Stufen bzw. seitlichen Rampen leicht erhöht über dem Kirchenvorplatz liegt. Über die Vorfahrt gelangt man in die quergelagerte, niedrige Vorhalle (hier „Brauthalle“ genannt), die über zwei Portalöffnungen in den eigentlichen Kirchenraum führt. Die Brauthalle ist durch Wandvorlagen und Gewölbeeinheiten in drei Abschnitte (Joche) unterteilt; der Haupteingang liegt im mittleren Joch, während die Türöffnungen in das Kirchenschiff in den Seitenjochen angeordnet sind. Die Türen in den Kirchenraum sind auf die Gänge zwischen den fest eingebauten Gestühlreihen bezogen. Die Vorhalle ist in ihrer Form und Anordnung ein altes Motiv in der christlichen Kirchenbaukunst. Schon viele frühchristliche Basiliken wurden mit solchen quer vorgelagerten Eingangsräumen ausgestattet; hier bezeichnet man diesen Gebäudeteil als „Narthex“.

Die Kreuzarme des Kirchenraums sind im Osten, Süden und Norden mit Emporen ausgestattet und treten hier am Außenbau mit Giebelfassaden in Erscheinung. Die Empore des östlichen Kreuzarms erstreckt sich auch über die im Erdgeschoss angeordnete Brauthalle hinweg und ist daher im Vergleich zur Nord- und Südempore mit ungefähr doppelter Tiefe ausgebildet. Der Zugang zu den Emporen erfolgt über Treppenaufgänge im Turm und im halbrund endenden Vorbau auf der Südseite der Kirchenfassade. Die Treppenhäuser sind über Türöffnungen in den östlichen Flankenwänden des nördlichen und südlichen Querarms zugänglich. Der südliche Treppenaufgang ist zudem über den Nebeneingang in einen kleinen Vorraum im Zwischenbereich von Südkreuzarm und Treppenvorbau erschlossen; die Treppe im Turm ist auch durch den Verbindungsbau zwischen Kirche und Gemeindehaus zugänglich.

Den Türöffnungen zu den Emporentreppen an den Ostflanken des Nord- und Südquerarms liegen in den Westflanken Eingänge zu weiteren Vorräumen gegenüber. Diese Vorräume verbinden im Süden den Kirchenraum mit der Sakristei und dem Vorbereich des Pfarrhauses; der nördliche Raum birgt eine weitere Treppe auf die Empore und fungiert als Durchgang in die Taufkapelle.

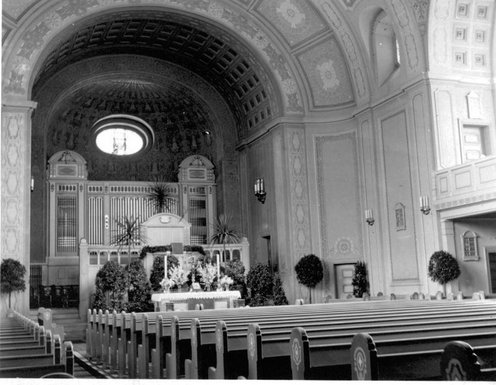

Der Chor ist im Westen an den Zentralraum der Kirche angefügt. Der westliche Kreuzarm mit dem darüber gespannten Korbbogen verengt sich mit viertelkreisförmig einschwingenden Wand- und Gewölbefeldern auf die Breite des eigentlichen Chorraums (Abb. 29). Dieser Chorraum ist im Grundriss annähernd quadratisch und schließt westlich mit abgeschrägten Ecken. Das Fußbodenniveau des Chores liegt um 8 Stufen über dem Fußboden des Kirchenschiffs und beinhaltet im hinteren Raumdrittel die über die gesamte Breite angelegte Orgel. Zum Kirchenschiff wird der Chor durch einen hölzernen Prospekt abgeschlossen, vor dem in symmetrischer Anordnung Treppenaufgänge zu einer mittigen Kanzel angelegt sind. Der Prospekt und die Treppenläufe sind konkav geschwungen und umfassen somit den im Bereich des westlichen Kreuzarms platzierten Altar. Der geräumige Chorbereich zwischen Kanzel und Orgel war auch als Sängertribüne für ca. 100 Chorsänger konzipiert (s. Kapitel zu Planung und Baugeschichte).

In den viertelkreisförmig einschwingenden Wandbereichen am Übergang zur Orgelbühne sind direkte Zugänge in die Sakristei und die Taufkapelle angeordnet. Die Sakristei befindet sich südlich des Chores im Anschlussbereich des Pfarrhauses; die Taufkapelle liegt im Norden der Orgelbühne und schließt als eigener kleiner Sakralraum nach Norden mit einem Altarbereich mit abgeschrägten Ecken (vgl. Hauptchor). Sie ist auch unabhängig von der Kirche über einen loggienartigen Gang vor dem Nordquerarm der Kirche zugänglich; dieser Gang verbindet den Vorbereich des Gemeindehauses mit dem Vorraum vor der Taufkapelle.

Das Gemeindehaus ist durch einen überwölbten, drei Joche (Gewölbefelder) tiefen Zwischenbau an die Nordflanke des Kirchturms bzw. den Gang vor dem Nordquerarm (s.o.) angebunden und springt weit vor die Flucht der Kirchenfassade nach Osten hin vor. Der Erdgeschoss – Grundriss des Gemeindehauses ist klar auf die Nutzung abgestimmt: Über den Zwischenbau erreicht man einen –Flurbereich mit Küche und Toilettenanlage, der Flur ist den beiden urspr. Konfirmandensälen (jeweils für 90 Konfirmanden bzw. Konfirmandinnen konzipiert) vorgelagert, die sich über die gesamte Gebäudetiefe erstrecken. Beide Säle lassen sich über eine doppelte Faltwand zu einem großen Gemeinderaum zusammenschließen. Im hinteren Gewölbefeld des Zwischenbaus ist der Zugang in den Treppenaufgang zur Wohnung des Kirchenvogts angelegt; das Treppenhaus schließt die Flurzone des Gemeindehauses nach Westen hin ab und zeichnet sich am Außenbau als dreiseitig vorspringender Erker ab.

Das Pfarrhaus schließt, über die Sakristei und einen kleinen offenen Vorraum, an die Südwestseite der Kirche an. Das Wohnhaus ist als einziger Bauteil des Bauensembles St. Jakobi im zweiten Weltkrieg beschädigt und mit Veränderungen v.a. im Grundriss wiederaufgebaut worden. Das urspr. Raumgefüge beinhaltete ein zentrales Treppenhaus, repräsentative Wohn- und Arbeitsräume im Erdgeschoss und weitere Zimmer im Dachgeschoss. Zum Vorgarten ist im Erdgeschoss ein eingeschossiger dreiseitiger Erker mit Balkon im Obergeschoss angeordnet.

Die Grundrissdisposition der Kirche mit Pfarr- und Gemeindehaus zeigt die locker gestaffelte Anordnung der Bauteile, die aus der städtebaulichen Situation entwickelt ist. Der Kirchengrundriss, in dem das Zentralbau – Motiv als entscheidender Aspekt zu werten ist, spiegelt die Reaktion auf die Anforderung, einen „modernen protestantischen Kirchenbau“ zu schaffen, deutlich wider. Der Wunsch der Kirchengemeinde, einen Kirchenraum zu errichten, in dem der Prediger im Mittelpunkt des Geschehens von allen Kirchgängern gut wahrgenommen werden kann, ist weitgehend erfüllt. Mit der achsialen Anordnung von Kirchenraum, Altar und Kanzel ist die Beziehung zwischen Pfarrer und Gemeinde zwar noch hierarchisch gegliedert; die Anordnung der Sitzreihen insbesondere auf den Emporen stellt den Prediger jedoch auch in die Mitte der Gemeinde.

Zentralbauten mit annähernd gleicher Ausrichtung des Raumes in alle Richtungen sind auch im christlichen Kirchenbau von Beginn an überliefert. Zentralräume sind im Mittelalter häufig für Taufkirchen, aber auch für Kapellen herrschaftlicher Bauten (Pfalzkapelle Aachen) errichtet worden. In der italienischen Renaissance war der Zentralbau ein „Lieblingskind“ der Architekten. Ließen sich doch hier die Ideale von Ebenmaß in der Beziehung aller Bauteile zueinander gut verwirklichen. Für katholische Kirchengebäude erwiesen sich Zentralräume aus liturgischen Gründen jedoch als nicht besonders funktional. So wurde der ursprüngliche renaissancezeitliche Zentralbau von St. Peter in Rom (16. Jh.) im Barock, zu Beginn des 17. Jahrhunderts, mit einem Langhaus erweitert.

Nach der Reformation wurden anfangs nur wenige neue Kirchen errichtet. Im protestantischen Kirchenbau spielte der Zentralbau bald eine entscheidende Rolle – hier war eine Raumform ohne dominante Längsrichtung den Bedürfnissen des Gottesdienstes willkommen. Viele zentral angelegte Kirchenräume wurden mit Emporen ausgestattet, die Raumform stellte wie in St. Jakobi den Prediger in die Mitte der Gemeinde. Bedeutende Beispiele für evangelische Kirchenbauten mit Zentralräumen sind die Dresdner Frauenkirche, St. Michaelis in Hamburg oder die Ludwigskirche in Saarbrücken.

Die Grundrissanlage der Jakobikirche besitzt in Braunschweig mit der Johanniskirche an der Helmstedter Straße einen unmittelbaren Vorläufer. Der neugotische Kirchenbau, 1901 - 05 nach Entwurf von Ludwig Winter ausgeführt, zeigt ein einschiffiges Langhaus mit stark ausgeprägten Querarmen. Der Kreuzungspunkt von Lang- und Querhaus, die Vierung, ist annähernd quadratisch und dominiert den immer noch langgestreckten Innenraum. Wie St. Jakobi weist die Johanniskirche eine Vorhalle und Emporen auf. Der Turm ist ebenfalls seitlich, hier zwischen Nordquerarm und Chor mit Bedacht auf die städtebauliche Situation angeordnet. Diesem Kirchenbau kann man eine interessante „Mittlerstellung“ zwischen der gleichzeitig von Winter errichteten Paulikirche und St. Jakobi zusprechen.