Vorplanung

Die Vorplanung zum Bau der St. Jakobikirche

Im Zuge der Stadterweiterungen entstanden neben Industrieanlagen in erster Linie umfangreiche neue Wohngebiete. Die besonders nach 1880 teilweise rasant wachsenden Stadtquartiere außerhalb des alten Stadtkerns wurden anfangs den Pfarrbezirken der Kirchen in der Innenstadt zugeordnet. So gehörte das östliche Ringgebiet zur Katharinen- bzw. Magnigemeinde; die neu entstandenen Siedlungsbereiche im Westen gehörten der Martini- und Petrigemeinde an. Im Norden des Umflutgrabens ergab sich die Zugehörigkeit zur Gemeinde von St. Andreas.

Der Stadterweiterungsplan von Ludwig Winter aus dem Jahre 1889 weist insbesondere im östlichen Erweiterungsgebiet in Form von Bebauung freigehaltener Platzanlagen bereits potentielle Standorte für Kirchenbauten auf. Eine zentral innerhalb des östlichen Ringgebietes gelegene Platzfigur, die von der Hauptachse (Jasperallee, urspr. Kaiser – Wilhelm – Straße) überquert und zudem durch Diagonalstraßen zentriert wird, ist dann auch zum Stadtort der Paulikirche geworden.

Im Jahre 1894 bildeten sich in den bevorzugt besiedelten Stadtquartieren östlich der Altstadt die (ev.) Pauli- und die (ev.) Johannisgemeinde, die in den Jahren um 1900 opulent gestaltete neugotische Kirchenbauten errichten ließen: Von 1897 – 1902 entstand die bereits genannte Paulikirche; 1901 – 05 erbaute man die Johanniskirche an der Leonhardstraße. Die Entwürfe für beide Kirchenbauten stammen von dem damaligen Stadtbaurat Ludwig Winter, der auch den Ortsbauplan von 1889 gezeichnet hat.

In dem weniger schnell wachsenden Stadtgebiet westlich des Oker – Umflutgrabens ist entsprechend später, nämlich 1909 – 11, an der Goslarschen Straße ein evangelischer Kirchenbau errichtet worden: die Jakobikirche. Bereits 1902 war , ebenfalls an der Goslarschen Straße gelegen, ein katholisches Gotteshaus entstanden: Die in Backsteinmauerwerk erbaute neugotische Josephskirche.

Die Gemeinde St. Jakobi konstituierte sich 1904 aus Mitgliedern der Martini- und Petrigemeinde. Der Namenspatron, St. Jakobus, ist bewußt gewählt worden, um sich auf die angeblich älteste Kirche Braunschweigs zu beziehen: Die in der Nähe der Martinikirche gelegene Jakobikapelle galt mit dem (nicht gesichert) überlieferten Weihedatum „861“ als der früheste erwähnte Kirchenbau der Stadt.

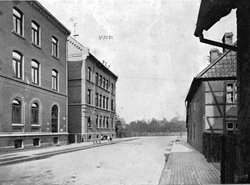

Der erste Gemeindepfarrer der jungen Jakobigemeinde, Pastor Dr. phil. Henry Beck (1865 – 1929), betrieb ab 1905 wohl auch unter dem Eindruck der neu errichteten großen Pfarrkirchen im östlichen Ringgebiet mit viel Engagement die Vorbereitung für die Planung eines Kirchenneubaus für die eigene Gemeinde. Als Standort für das neu zu errichtende Kirchengebäude samt Pfarr- und Gemeindehaus stand scheinbar von Beginn an das Grundstück westlich des Knicks der Goslarschen Straße zur Diskussion. Das Grundstück ist Bestandteil eines Flurstücks, das in den Plänen aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts mit „In den langen Höfen“ bezeichnet wurde.

In einer Planskizze aus dem Jahre 1905 ist die Parzellenstruktur westlich der Goslarschen Straße im Bereich südlich des ehem. Petri – Friedhofes dargestellt. Am späteren Standort der Jakobikirche im Westen des Knicks der Goslarschen Straße ist keine nennenswerte Bebauung dargestellt; es zeigt sich, daß das spätere Kirchengrundstück im Besitz mehrerer Eigentümer war. Ein verhältnismäßig großes Grundstück gehörte der Gemeinde der St. Katharinen – Kirche. Der Parzellenplan (Abb. 9) zeigt mit roten Strichellinien eingetragen neu geplante Straßenverbindugen und Baufluchten: Die von Osten auf den nördlichen Knickpunkt der Goslarschen Straße zuführende Chemnitzstraße sollte in westliche Richtung bis an die ebenfalls geplante westliche Ringstraße (heute Sackring) weitergeführt werden und hätte das Grundstück von St. Jakobi nördlich begrenzt. Zwischen der Ringstraße und der Goslarschen Straße war ein weiterer Nord – Süd – Straßenzug geplant, der mit „Verlängerung der Bürgerstraße“ angegeben ist. Die Verlängerung der Chemnitzstraße in Richtung Ring ist nicht ausgeführt worden, sodaß die geplante Freistellung der Jakobikirche nach Norden nicht realisiert werden konnte.

In einer Sitzung der neu gebildeten Kirchenbau – Kommission am 26. April 1905 wurde ein Bauprogramm aufgestellt, das die grundsätzlichen Entscheidungen, die man an dem schließlich realisierten Kirchenensemble ablesen kann, bereits vorformuliert sind:

Sitzung der Kirchenbaukommission für St. Jakobi am Mittwoch, den 26. April 1905. Im Lehrerzimmer d. 4. U. B.

Anwesend die Herren Pastor Beck, Neumann, Buß, Oppermann, Edel

1. Die Kommission ist der Ansicht, daß die St. Jakobikirche so liegen muß, daß sie möglichst den Mittelpunkt der neuen Gemeinde bildet und der bereits fertigen Straße so nahe, daß ohne große Schwierigkeiten mit dem Bau sobald als möglich begonnen werden kann.

2. Ein solcher Platz, bei dem beide Forderungen berücksichtigt sind, liegt an der Verlängerung der Chemnitzstraße, nach dem Ortsbauplan Straßenzug Nro. 363.

3. Der Platz würde umgrenzt sein: östlich von der Goslarschen Straße (Nr. 315). –nördlich von der verlängerten Chemnitzstraße Nr. 363, westlich von der verlängerten Bürgerstraße (Nr. 318).

4. Der Platz müßte so bemessen sein, daß außer der Kirche noch ein Predigerhaus u. ein Konfirmandensaal daselbst gebaut werden könnten.

5. Es liegt im Interesse der Kirchengemeinde, daß der Konfirmandensaal tunlichst bald gebaut wird, da der uns zur Verfügung gestellte Zeichensaal in der Schule a. d. Bürgerstraße nur so groß ist, um die Knaben und Mädchen gesondert, d. h. nur alle 14 Tage zur Kirchenlehre versammeln zu können.

6. Mit dem Konfirmandensaal könnte auch die Schwesternwohnung im Obergeschoß verbunden werden, die dann von der Gemeinde gegen eine Mietsentschädigung übernommen würde.

7. Da in der Gemeinde keine passende Wohnung zu finden ist, so ist zu wünschen, daß ein Predigerhaus so bald als möglich erbaut wird.

8. Für den Fall, daß der Stadtbaurat nicht die erforderliche Zeit zur Beschleunigung der Bauarbeiten zur Verfügung haben sollte, wird die Bitte aufgetragen, einen Privatbaumeister mit der Bauausführung zu betrauen.

Die frühesten planerischen Überlegungen sind in Form von Bleistiftskizzen überliefert, die Ende August 1905 während mehrerer Sitzungen in Anwesenheit von Pastor Beck und Stadtbaumeister Max Osterloh entstanden sind (Abb. 12). Die Grundrißskizzen zeigen einen Kirchenbau mit längsrechteckigem, weitgespannt überdecktem Gemeinderaum, der seitlich von Emporen umgeben ist. An der Eingangsseite zur Goslarschen Straße ist eine Vorhalle mit seitlich angeordnetem Turm vorgesehen. Der Altarbereich ist als rechteckig eingezogener Raumbereich vorgesehen. Südlich des Kirchenbaus sind, über ein brückenartiges Bauteil an die Südwestecke der Kirche angeschlossen, in lockerer Gruppierung Pfarr- und Gemeindehaus angeordnet. Diese Grundrißskizzen, die vermutlich während der Gespräche mit Pastor Beck von Stadtbaumeister Osterloh angefertigt wurden, nahmen schon vieles vorweg, was dann nach den Plänen des erstplazierten Wettbewerbsentwurfes von dem Berliner Architekten Kraaz tatsächlich realisiert worden ist.

Im Sommer 1906 sind Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern im Gange. Eine Vorgabe für den Grundstückserwerb durch die Kirchengemeinde war, daß der Kaufpreis für jeweils ein Quadratmeter Land die Summe von 10, - Mark nicht überschreiten sollte.

Die Finanzierung von Kirchenbauten für die evangelischen Gemeinden in Braunschweig und die organisatorische Arbeit der Baudurchführung lag in den Händen des Stadtkirchenverbandes. Somit waren die zu erwartenden hohen Ausgaben für ein Kirchengebäude auch eine Angelegenheit des Stadtmagistrats, in dessen Reihen durchaus kontrovers über die Notwendigkeit und die Kosten einer neuen Gemeindekirche diskutiert wurde. Die beiden von Stadtbaurat H. Winter entworfenen neugotischen Kirchenneubauten im östlichen Ringgebiet waren sehr kostspielig; hier sind die veranschlagten Bausummen jeweils stark überschritten worden.

Der „Braunschweiger Volksfreund“, eine sozialdemokratische Zeitung, kommentierte die ablehnende Haltung der politischen Linken gegen das Bauvorhaben am 27. Juni 1906 in einem kurzen Beitrag wie folgt:

„Sehr notwendig! Die Stadtverordnetenversammlung soll schon wieder Gelder auf Nimmerwiedersehen für den Bau einer neuen Kirche bewilligen. Und das, obgleich man weiß, daß Sonntags die Kirchen nur zum kleinsten Teil besetzt sind. Wenn für wichtige Dinge Gelder verlangt werden, die der gesamten Bevölkerung zu Gute kommen, dann muß immer erst wer weiß wie gefeilscht und gehandelt werden. Für Äußerlichkeiten, für Kirchenbauten, die absolut nicht nötig sind, soll das Geld mit vollen Händen hinausgeworfen werden. Die Kirche soll gegenüber der Einmündung der Chemnitzstraße an der Goslarschenstraße errichtet werden.“

Im Dezember 1906 konstituierte sich eine „gemischte Kirchenbaudeputation“ für das Bauvorhaben der Jakobikirche; dieser Deputation gehörten neben Stadtverordneten auch Mitglieder des Kirchenvorstandes der Jakobi – Gemeinde an.

Zu Beginn der Diskussionen über Erscheinungsbild und innere Ausgestaltung des geplanten Kirchenneubaus war der Stadtbaurat Winter als Architekt für St. Jakobi im Gespräch, der die Kirchenneubauten im östlichen Ringgebiet sowie die Kapelle auf dem Hauptfriedhof errichtet hatte. Winter (1843 – 1930) war der Formensprache des späten Historismus verhaftet, die er auch in seinen profanen Bauten wie dem neuen Rathaus und dem Wiederaufbau der Burg Dankwarderode gezeigt hatte. Der Begriff „Historismus“ umschreibt das Phänomen der Aneignung früherer Stilformen in Kunst und Architektur insbesondere im 19. Jahrhundert. In den Jahren um 1900 gelangten jedoch immer mehr Ideen zu einer Erneuerung von Kunst und Architektur in Umlauf, die sich beispielsweise in der kurzen Epoche des Jugendstils äußerten. Ziel der künstlerischen (und auch gesellschaftlichen) Reformbewegungen war es, einen Ausweg aus der auf der Stelle tretenden Entwicklung auch in der Architektur zu finden. Eine Richtung der Architektur in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg wird bezeichnenderweise als „Reformarchitektur“ bezeichnet. Die Reformarchitektur zeichnet sich durch eine schlichte Formensprache und wohlüberlegte Proportionierung aus. Im Zuge des noch nicht ganz überwundenen Historismus wurden die Vorbilder nun in den als einfach und klar erscheinenden Bauten des frühen Klassizismus um 1800 gesucht.

Bereits im Juni 1906 taucht auf Anregung der Stadtverordneten der Gedanke auf, einem Architekturwettbewerb für die Jakobikirche auszuschreiben. Im Verlaufe dieses Jahres entbrannte eine Diskussion über die innere Einteilung des Kirchenbaus, die zwischen Pastor Beck, Mitgliedern des Kirchenvorstands und führenden Architekten innerhalb Braunschweigs geführt wurde. Eine entscheidende Frage war die Beziehung des Altars zu Kanzel, Orgel und einer geplanten Sängertribüne. Der Lehrer K. Huß (Mitglied des Kirchenvorstands) favorisierte die Plazierung der Orgel und insbesondere der Sängertribüne hinter bzw. über dem Altar, „im Angesicht der Gemeinde“, eine auch als „Konzertkirche“ bezeichneten Lösung. Dieser Gedanke fand jedoch bei anderen Mitgliedern der Baudeputation wenig Anklang. Der deutlich formulierte Wunsch des Pastors Dr. Beck, eine Saalkirche mit Emporen so zu realisieren, daß der Prediger von jedem Platz aus sicht- und hörbar sein müsse, war bereits in den ersten Skizzen des Stadtbaumeisters Osterloh ablesbar und ist letztlich auch ein bestimmendes Element des ausgeführten Kirchenbaus. Beck betonte, die Jakobigemeinde bedürfe einer Kirche, die „nicht den Anschein erwecke, als ob sie dem 14. oder 16., sondern dem 20. Jahrhundert entstamme“. Somit erweist sich Beck als den zuvor geschilderten Reformbewegungen in der Architektur aufgeschlossen. Wichtig war ihm vermutlich auch die Besinnung auf Traditionen des frühneuzeitlichen protestantischen Kirchenbaus: Zahlreiche evangelische Kirchen des Barock sind als Saalkirchen mit Emporen errichtet worden; als berühmte Beispiele möchte ich hier die Dresdner Frauenkirche und St. Michaelis in Hamburg nennen. Immer wieder wurde betont, man wolle eine „moderne“ protestantische Kirche nach den Bedürfnissen der Liturgie errichten. Die richtige Lösung für das Konzept einer modernen protestantischen Kirche erschien schwieriger als für katholische Kirchen, da dort die „althergebrachten Muster“ - Langbau mit hierarchischer Stellung des Altars - weiterhin benutzt werden könnten.

Im Jahre 1906 waren Fachleute unterschiedlicher Gebiete in Dresden zu einer Tagung über protestantische Kirchenarchitektur zusammengekommen, um die auch im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben der Jakobikirche interessanten Fragen zu erörtern.

Im Februar 1907 stellte Stadtbaurat Winter einen Programmentwurf sowie einen Vorentwurf auf, nicht zuletzt um die zu erwartende Bausumme zu ermitteln. Die zu bewilligenden Baukosten waren inzwischen von der Kirchenbaudeputation auf 350.000 Mark festgesetzt worden. Der Inhalt des Programmentwurfes sollte in die spätere Ausschreibung für den Architektenwettbewerb einfließen.