Einordnung

Die architekturgeschichtliche Einordnung der St. Jakobikirche

In der Schilderung der Baugeschichte und in der Baubeschreibung ist bereits mehrfach angeklungen, daß in den Jahren zwischen der Jahrhundertwende und dem ersten Weltkrieg eine Suche nach neuen Wegen in Kunst und Architektur zu beobachten ist. In diesem Zeitraum, in den Jahren 1905 - 11, ist die Jakobikirche geplant und realisiert worden.

Das vorangegangene 19. Jahrhundert hatte eine bis dahin nicht dagewesene Entwicklung in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Bevölkerungswachstum erlebt. In der Kunstgeschichte zeichnet sich das Jahrhundert durch einen ebenso raschen Wandel in den Anschauungen über Inhalte und Formen aus. Mehrere künstlerische Tendenzen waren auch nebeneinander zu beobachten. So begann das 19. Jahrhundert mit dem Klassizismus, einer Stilrichtung, die weit im 18. Jahrhundert wurzelte und im Zusammenhang mit dem Gedankengut der Aufklärung zu sehen ist. Der Klassizismus bezieht sich auf die klaren Formen der klassischen Antike, hier besonders auf das alte Griechenland. Die Architektur der griechischen Antike, die erst jetzt wiederentdeckt wurde, erschien als Ideal und als Gegenpol zu den nun endlich überwunden geglaubten Formen des Barock und Rokoko. So kleidete man seit der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zahlreiche Gebäude in das Gewand der klassischen Antike mit Säulenreihen, Tempelfronten und sparsam akzentuierten Wandflächen.

Eine andere Strömung der Zeit um 1800 beschäftigte sich in romantischer Verklärung mit der Geschichte und Architektur des Mittelalters. Erstmals nach der Einstellung der Bauarbeiten an den großen Kathedralen im 15./16. Jahrhundert erkannte man in den Bauten der Gotik Qualitäten, die seit der Renaissancezeit nicht gesehen oder sogar abgelehnt worden waren. Die neue Wertschätzung der mittelalterlichen Architektur war gerade in der Zeit der Napoleonischen Besatzung zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Aspekt nationaler Identität und es erwachte der Wunsch, unvollendete Bauten wie den Kölner Dom zu vollenden. Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts sind dann nicht nur zahlreiche gotische Kirchenbauten in Deutschland „fertiggestellt“ (Dom zu Köln von 1842 - 80), sondern auch eine Fülle neuer Kirchen im „neugotischen“ Stil errichtet worden.

Betrachtet man den Ausgangspunkt und den weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts in stilistischer Hinsicht, so entwickelten sich die beiden Hauptstränge „Klassizismus“ und „Romantik“ zunächst entsprechend weiter, um sich später in der immer rascheren Folge der Aufnahme historischer Epochen zu verlieren. Die nun folgende Bezugnahme auf abgeschlossene historische Kunstepochen wird als „Historismus“ bezeichnet. Der Klassizismus blieb bis weit in die zweite Jahrhunderthälfte „wirksam“, nahm jedoch immer mehr auch das Formengut der italienischen Renaissance in sich auf. Schließlich war eine „Neorenaissance“ entwickelt, die dann auch Motive der west- und mitteleuropäischen Renaissancearchitektur des 16. Jahrhunderts verarbeitete. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde auch die Barockbaukunst des 17. und 18. Jahrhunderts „wiederentdeckt“; diese Spielart des Historismus ließ besonders prunkvolle und bisweilen überladen wirkende Gebäude entstehen.

Die Neogotik blieb bis in das frühe 20. Jahrhundert aktuell, wie in Braunschweig die beiden großen Kirchenbauten St. Pauli und St. Johannis beweisen. Neben der aus der Romantik hervorgegangenen Neogotik entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch eine Neoromanik, die die Bauformen des Hochmittelalters (12./13. Jh.) wieder aufnahm. Ein Beispiel für diese Spielart historistischer Architektur ist der Wiederaufbau der Burg Dankwarderode in Braunschweig durch Stadtbaurat Winter von 1887 - 1906 - der Wiederaufbau hielt sich nur in groben Zügen an die im Wesentlichen nur in ihren Umrissen zu rekonstruierende Gestalt der „originalen“ Burganlage.

Die Bauten des Historismus prägen auch heute noch viele Bereiche in den damals rasant gewachsenen Großstädten. Neben kirchlichen und öffentlichen Gebäuden ist es insbesondere die Fülle der Wohnhäuser (Mietshäuser, Villen), die das Bild der Architektur des Historismus (auch als Gründerzeit - Architektur bekannt) prägen. Auch die technischen Bauten wie Bahnhöfe und die Industriearchitektur wurden in einer Zeit ungeahnten Wachstums mit historisierenden Fassaden umkleidet. Dabei waren im Zuge der technischen Entwicklung längst moderne Eisenkonstruktionen mit großen Spannweiten und großflächiger Verglasung üblich, deren Gestalt durch die konstruktive Ausbildung im Großen wie im Detail bestimmt wurde (Ausstellungs- oder Bahnhofshallen).

Nicht zuletzt die Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten der modernen Bautechnik und der Bezugnahme auf längst vergangene Stilepochen, deren Formengut schließlich unter ganz anderen gesellschaftlichen Bedingungen entstanden waren und nicht mehr in das nun angebrochene Industriezeitalter passen wollten, brachten um 1900 immer mehr Kritiker auf den Plan. Auf der Suche nach neuen Formen verurteilten die entschiedensten Neuerer die Erzeugnisse des auf der Stelle tretenden Historismus als „blutleere Stilübungen“ und prangerten die Verunzierung von Stadt und Land durch regellose Zersiedlung an.

Ein neuer Stil sollte geschaffen werden. Die bekannteste Stilrichtung dieser suchenden Epoche ist der Jugendstil. Bauten und Kunstwerke des Jugendstils (in Frankreich: Art Nouveau) zeichnen sich durch eine Formensprache aus, die betont lockere und fließend organische Ornamentik verwendet. Mitunter zeigt sich eine Verwandtschaft zu barocken Formen; an zahlreichen noch als „neobarock“ zu bezeichnenden Bauten sind Einflüsse des Jugendstils zu beobachten. Diese Beobachtung trifft auch in gewisser Hinsicht auf die Jakobikirche zu.

In der Architektur nach 1900 kristallisierten sich neben dem Jugendstil, der nur wenige Jahre „aktuell“ war, weitere Entwicklungsstränge heraus. Einige der Tendenzen mündeten, unterbrochen durch den ersten Weltkrieg, schließlich in den Beginn der „modernen“ Architektur der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die konsequentesten Wegbereiter auf dem Wege in die moderne Architektur waren die Baumeister, die die Errungenschaften der Technik für das Bauwesen nutzten und hier v.a. im Industriebau bereits vor 1914 Gebäude errichteten, die als Marksteine moderner Architektur gelten (Fagus - Werk in Alfeld von Gropius und Meyer; Turbinenhalle der AEG in Berlin von Behrens).

Eine weitere Strömung in der Architekturszene des frühen 20. Jahrhunderts fühlte sich der Tradition verbunden, wobei auch hier die Gepflogenheiten des bisherigen Historismus als überwunden angesehen wurden. Diese Strömung favorisierte eine wohlausgewogene Proportionierung sowie eine mit Bedacht vorgenommene städtebauliche Situierung der Bauten in ihrem Umfeld. Stilistisch orientierte man sich im Sinne der Tradition an schlichten klassizistischen Bauten des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Diese Spielart eines späten Historismus wird auch als Reformarchitektur bezeichnet. Den Architekten ging es nun nicht mehr darum, Gebäude mit entlehnten Stilmitteln früherer Epochen zu „tapezieren“, so wie das bis dahin v.a. an den Mietshäusern in den Stadterweiterungen zu beobachten war, sondern Bauten im Sinne guter Proportionen mit sinnvollen Grundrissen und liebevoller, knapper Detaillierung zu gestalten. Der Zweck der Bauwerke sollte ablesbar sein, die Repräsentation stand nicht mehr im Vordergrund.

Zahlreiche Publikationen aus den Jahren um 1910 verwerfen Architektur und Städtebau der sog. Gründerzeit und propagieren eine neue Baukunst, die sich einerseits mit der Tradition klassizistischer Architektur auseinandersetzt und dabei trotzdem neue Wege geht. Der Architekt Paul Mebes, der in den 10er und 20er Jahren eine Fülle von Wohnbauten und Siedlungen für Berlin entwarf, gab erstmals 1914 ein Buch mit dem Titel „Um 1800“ heraus. Das Buch beinhaltet eine große Bildfolge mit Gebäuden des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts und sollte die Architekten nicht zum „Nachahmen“ verleiten, sondern Anregungen zu einer dem Geist dieser Epoche entsprechenden Baugestaltung geben. Der Text beschwört die Vorbildlichkeit der im Bilde gezeigten Architekturen:

„Mit dem Aufhören der letzten historischen Epoche der Baukunst begann eine bis in unsere Zeit währende, höchst unerquickliche Jagd nach allen der Vergangenheit angehörenden Baustilen. Von der romantischen Bewegung bis zu den Tagen des sogenannten Jugendstils wurden alle Epochen der Baukunst durchgehetzt, ohne daß man in den künstlerischen Geist der einzelnen Stilarten eingedrungen wäre. In jedem Stil hoffte man die Erlösung aus dem Wirrwarr gefunden zu haben, doch wurde man stets getäuscht. Keine der willkürlich hervorgesuchten alten Bauweisen konnte sich lange behaupten, und ein dauernder Erfolg war auch schon deshalb ausgeschlossen, weil Architektur und Handwerk zur gleichen Zeit ganz verschiedene Wege gingen. Man wird stets an den Werken weit zurückliegender Jahrhunderte Belehrung und Anregung in Hülle und Fülle finden, aber man diese unter gänzlich anderen Kulturverhältnissen entstandenen Schöpfungen nicht ohne weiteres auf unsere heutigen Bedürfnisse übertragen. ... Ein ganz anderes Bild zeigt sich uns, wenn wir unsere Blicke auf die Bauten und handwerklichen Erzeugnisse lenken, die im 18. Jahrhundert und um die Wende desselben geschaffen worden sind. Fast alle Bauten dieser Zeit atmen durchweg einen Geist, der unseren heutigen Anschauungen und Ansprüchen mit unwesentlichen Einschränkungen noch vollauf entspricht. Sind nicht die großen Fronten mit den stattlichen Fensterreihen der in jenem Jahrhundert erbauten Bürgerhäuser treffliche Typen für unsere großstädtischen Mietshäuser? Haben wir nicht in den zahlreichen Kirchen, Schloß- und Klosteranlagen, Palästen, Theatern und Rathäusern Vorbilder für unsere modernen Bauwerke?“

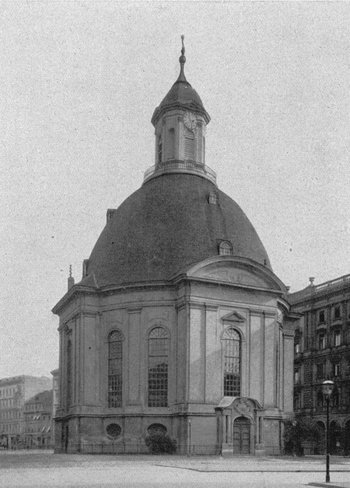

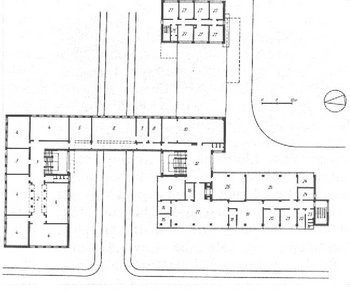

Die beiden Kirchenbauten des 17. und 18. Jahrhunderts (Abb. 33 und Abb. 34) sind in dem Buch „Um 1800“ von Paul Mebes abgebildet und waren somit als positiv zu bewertende Vorbilder für das Bauschaffen vor dem ersten Weltkrieg anzusehen.

Worin lag die „Modernität“ des Gebäudeensembles von St. Jakobi begründet? Die Modernität ist hier nicht im Vergleich zu den gleichzeitig entstandenen, damals sicherlich revolutionär anmutenden Industriebauten wie dem Alfelder Faguswerk zu messen. Die Modernität der Jakobikirche schloß in damaliger Sicht die Bezugnahme auf Tradition mit ein. Neu war die Interpretation traditioneller Werte und Formen, ganz im Sinne der Ausführungen des Zeitgenossen von Kraaz und Fleck, Paul Mebes. Der Entwurf für St. Jakobi orientiert sich an der Formensprache einer schlichten Barockarchitektur und läßt für einige Bauteile durchaus konkrete Vorbilder erkennen. Die „schlichte“ Barockarchitektur ist hier in der Baukunst Norddeutschlands und der nordeuropäischen Länder des 18. Jahrhunderts zu lokalisieren. Im Norden ist, von Ausnahmen abgesehen, das Barock eher im klassizistischen Sinne interpretiert worden. Die komplizierten Raumformen und die Überschwenglichkeit der süddeutschen Barockarchitektur, die im eigentlichen Sinne das Phänomen „Barock“ ausmachen, sucht man hier vergeblich. Die Formensprache der Jakobikirche weist durchaus verwandte Züge mit der Barockarchitektur in Brandenburg - Preußen auf. Für den Turm finden sich beispielsweise Vorbilder in den barock - klassizistischen Kirchtürmen Berliner und Potsdamer Kirchenbauten der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Diese Beobachtung kommt sicher nicht von ungefähr, stammten die ausführenden Architekten doch aus Berlin. Kraaz hat mit dem zeitgleich mit St. Jakobi errichteten Wohnhaus für Walter Rathenau die Bezugnahme auf preußisch - klassizistische Architektur eindeutig unter Beweis gestellt.

In die als „Reformarchitektur“ bezeichnete Strömung der Baukunst nach 1900 ist auch die Jakobikirche einzuordnen. Das Gebäude zeigt deutlich, daß die Architekten Kraaz und Fleck in ihrem erstplazierten und dann ausgeführtem Wettbewerbsentwurf Anlehnungen in der Architektur des 18. Jahrhunderts verarbeitet haben. Diese Tatsache wurde auch in der Planungs- und Bauzeit der Kirche als solche nicht verschwiegen. Trotz der Verwendung barocker Motive im Großen wie im Detail galt das Kirchengebäude im Blickwinkel der damaligen Zeit als „moderner protestantischer Kirchenbau“.

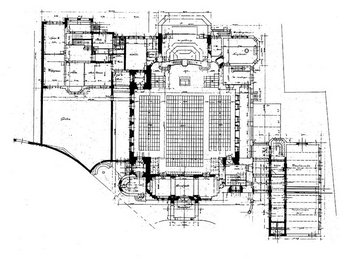

Die Zusammenstellung der Baugruppe von St. Jakobi, das Raumgefüge sowie die Plazierung im Stadtraum ist als neue Interpretation der Überlieferung zu beurteilen. Das Gebäudeensemble reagiert auf die städtebauliche Situation mit einer lockeren Staffelung der einzelnen Bauteile auch im Sinne funktionaler Gesichtspunkte. An Stelle einer monumental aufgefaßten, mit historisierenden Bauformen überladenen Anlage ist hier ein Ensemble ausgeführt worden, dessen Entwurfshaltung von bewußtem Einsatz dekorativer Details und abgewogener Steigerung der Proportionen auf den Schwerpunkt der Anlage hin, den Turm, bestimmt ist. Der Kirchenraum interpretiert den in der Baugeschichte immer wieder neu gedachten Zentralbau sowohl in der Tradition barocker protestantischer Predigtkirchen alsauch nach den Gesichtspunkten der damaligen Tendenzen in der evangelischen Liturgie. Die aktuelle Nutzung des Kirchenraums auch für Konzerte entspricht der ursprünglichen Planungsabsicht, so haben wir es hier, durchaus im Sinne der Moderne, mit einer mehrfunktionalen Architektur zu tun. In der Grundrißdisposition, die sich in lockerer Komposition dem vorhandenen städtebaulichen Gefüge einordnet, ist ein Vorgriff auf die freie Grundrißgestaltung zahlreicher Bauten der „klassischen Moderne“ der 1920er Jahre zu konstatieren.