Innenraum

Der Innenraum der Kirche

Über den Haupteingang an der Ostfassade gelangt man in die dem Kirchenraum quer vorgelagerte, niedrige Vorhalle. Die Vorhalle (hier Brauthalle genannt) ist durch Wandvorlagen in drei Abschnitte (Joche) unterteilt und mit einem korbbogigen Tonnengewölbe überdeckt. Das Gewölbe ist entsprechend der Einteilung in Joche mit Gurtbögen gegliedert. Der Gewölbeansatz ist durch profilierte Gesimse betont. Die Untergliederung der Vorhalle in drei Joche spiegelt den mittigen Haupteingang und die beiden seitlichen Zugänge in das Kirchenschiff wider. Die Tür- und Fensteröffnungen liegen in eingetieften Wandnischen und schneiden mit sog. Stichkappen in die Wölbung der Vorhalle ein. Auch in den beiden Schmalseiten der Vorhalle sind Wandnischen ausgebildet. In der nördlichen Nische ist der Grundstein mit der Inschrift „27. Juni 1909“ eingefügt; darüber hängt eine Portraitfotografie des ersten Gemeindepfarrers, Dr. Beck (Abb. 8). Die Nische in der südlichen Schildwand ist über gekurvt ausgebildete Wand- und Gewölbestreifen eingezogen; die Gesimse schwingen an den gekurvten Rücksprüngen nach unten. Hier haben wir es mit einer insbesondere in der Architektur des Barock beliebten sog. Scheinperspektive zu tun: Die Nische wirkt durch die Ausrundungen und die Gesimsverkröpfung tiefer, als sie maßlich ist.

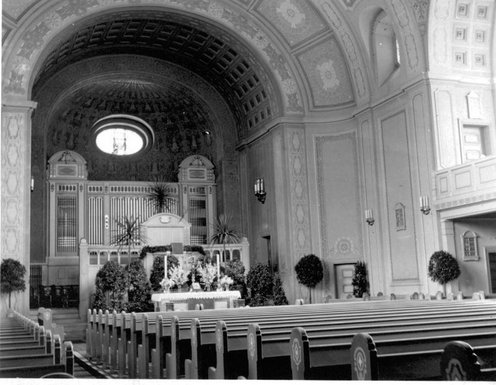

Beim Eintritt von der Vorhalle in das Kirchenschiff überrascht die Weiträumigkeit des Zentralraums, der nach dem Durchschreiten des Bereichs unter der östlichen Empore mit einem Blick erfaßt werden kann. Die klare Grundrißdisposition des kreuzförmig angelegten Raumes mit der Erweiterung durch den Chorbereich im Westen wird unmittelbar deutlich. Die großzügig einfache Grundrißgestaltung wird in der Gestaltung des Aufrisses mit seinen Wand- und Gewölbeflächen aufgenommen. Der quadratische Zentralraum wird durch eine Flach- oder Hängekuppel überdeckt, die genau in die den Zentralraum begrenzenden weitgespannten Bögen über den Kreuzarmen eingespannt ist. Die korbbogigen Tonnengewölbe über den Kreuzarmen ruhen auf den entsprechenden Umfassungswänden des Kirchenraums. Die Wände sind an den Ecken durch Wandvorlagen betont, die flachen Vorlagen sind mit Stuckrahmungen versehen. Im Bereich der Emporen sind die Wandvorlagen lediglich im Obergeschoß angeordnet. Die Vorlagen bereiten die Gliederung der Überwölbungen der Kreuzarme vor: Die Gurtbögen, die die Tonnengewölbe jeweils seitlich einfassen, sind in gleicher Breite auf den Vorlagen abgesetzt. Der Gewölbeansatz ist durch ein umlaufendes Gesims betont, das durch die Fensteröffnungen in den Kreuzarmen unterbrochen ist. Die Wölbungen über den nördlichen, südlichen und östlichen Kreuzarmen sind mit stuckierten Kassetten mit Rosettenmotiven in Anlehnung an klassizistische Formensprache dekoriert. Die tiefere Wölbung über dem Ostkreuzarm, der das Obergeschoß über der Brauthalle mit überspannt, zeigt neben den beiden Gurtbögen und den beiden Bahnen mit Kassetten ein breites, schlicht gerahmtes flaches Feld.

Die Emporen erstrecken sich im Bereich des nördlichen, östlichen und südlichen Kreuzarms; die Vorderkanten der Emporen fluchten jeweils mit den entsprechenden Wandzügen der Kreuzarme. Vor den östlichen Eckpositionen des Zentralraums mit seinen Wandvorlagen sind die Emporen viertelkreisförmig so geführt, daß eine Verbindung der drei Bereiche in den Kreuzarmen ermöglicht ist. Die Emporen steigen mit ihren Sitzreihen nach hinten jeweils tribünenartig an, um der Forderung nach der guten Sichtbarkeit des Predigers zu entsprechen. Die Empore ist mit ihren insgesamt sechs Stützen und der Brüstung in Holz gestaltet; die Brüstungen sind durch kassettierte Füllungen untergliedert. Die Konstruktion der Emporen mit den frei tragenden ausgerundeten Ecken ist den Gepflogenheiten der Zeit entsprechend bereits als Eisenkonstruktion zu denken (siehe Dachwerk); Stützen und Träger sind dementsprechend mit Holz verkleidet.

Über den Emporen belichten insbesondere im Nord- und Südquerarm jeweils drei großformatige Fenster mit Stichbögen den Kirchenraum; in der Stirnwand des tieferen Ostkreuzarms sind auf Grund des hier außen anschließenden Daches über der Vorfahrt zwei seitlich plazierte Stichbogenfenster sowie ein mittig erhöhtes Rundfenster angeordnet.

Der Kreuzarm über dem Altarbereich wird abweichend von den übrigen Anräumen oberhalb des Gesimses am Gewölbeansatz von zusätzlichen Fenstern belichtet. Diese Fensteröffnungen schneiden mit Stichkappen in die Tonnenwölbung über dem Kreuzarm ein. Am Übergang zum eigentlichen Chorraum verengt sich der Raum über viertelkreisförmig einschwingende Wand- und Gewölbebereiche; genau in diesem Grundrißbereich ist die Kanzel mit ihren beidseitig symmetrisch angeordneten Treppenaufgängen angeordnet. Die einschwingenden Wandflächen und das ebenso gestaltete Gewölbe in dem Zwischenglied zwischen Zentralbau und Chorraum sorgen wieder für eine perspektivische Vergrößerung des Raumes; der nur durch ein querovales Fenster in der Westwand belichtete Orgelchor erscheint von Westen her weiter entfernt und tiefer. Der Chorraum ist wie die breiteren Kreuzarme mit einem korbbogigen Tonnengewölbe überdeckt. Im hinteren Drittel des erhöhten Chores schließt der Orgelprospekt mit seinen beiden turmartig überhöhten Flanken den auch als Sängertribüne konzipierten Bereich hinter der Kanzel ab.

Während die Architektur des Kirchenraums unverändert überkommen ist, sind Teile der Ausstattung, die ursprünglich im Zusammenhang mit der Architektur gestaltet und ausgeführt worden ist, verloren gegangen. In erster Linie ist hier die Ausmalung des Kirchenraums zu nennen, die im Zuge einer Sanierungsmaßnahme um 1960 entfernt bzw. übertüncht (?) wurde. Die Wandmalereien waren daraufhin konzipiert, die architektonische Gliederung der Wand- und Gewölbeflächen zu betonen. Rahmungen von Wandfächen und –vorlagen waren farbig abgesetzt oder durch Ornamentfriese hervorgehoben. Der Übergang zum Chorraum war im Sinne der Hauptblickrichtung besonders hervorgehoben, die viertelkreisförmig einschwingenden Wand- und Gewölbebereiche zeigten eine Rahmengliederung mit Ornamentfeldern im Gewölbe und über den Türöffnungen zu Sakristei und Taufkapelle. Die Ornamentik der Wandmalereien mit ihren freien, abstrakten Formen zeigte eindeutig Einflüsse des Jugendstils. Die Zentralkuppel war im Zentrum durch einen Strahlenstern betont, der im Zusammenhang mit dem ebenfalls nicht mehr vorhandenen Leuchter zu sehen ist. Der gewaltige Kronleuchter markierte deutlich den Mittelpunkt des Kirchenraums und war an der Eisenkonstruktion im Dachwerk aufgehängt. Die Leuchter an den Emporen, die jeweils über den Stützen angeordnet waren, sind ebenfalls nicht erhalten.

Die farbigen Fensterverglasungen sind im Nord- und Südkreuzarm durch Kriegseinwirkung verlorengegangen. Die ursprünglichen Glasmalereien sind nur noch im Ovalfenster im Chor (Haupt –Christi) und im Rundfenster über der Ostempore (Barmherziger Samariter) erhalten.

Die Detaillierung der Kanzelwand, des Orgelprospekts, der Emporenbrüstungen und auch der Türausstattungen (Bekleidungen, Türblätter) macht deutlich, daß das Kirchengebäude vom Großen bis in die Einzelheit durchgestaltet ist (Abb. 31; 32). Alles erscheint aus einem Guß. Die Gestaltung der Ausstattungen ist wie der gesamte Entwurf für St. Jakobi an einer schlichten barocken Formensprache orientiert, die hier nicht Prunk und Überfluß demonstrieren soll, sondern eine gediegene Zurückhaltung, so wie es im Verständnis von Architekt und Bauherrn für eine „moderne protestantische Predigtkirche“ angemessen erschien.